こんばんは、ぶちょうです。

Model1 x Focal Horizonからカスタム仕様アルテッツァが来ました。

完成されたその外観に刮目せざるを得ない

これぞ求めていたアルテッツァカスタム。そう言わせるほど整うに整ったこのテッツァのカッコよさは本能にも染み渡ってくるものがあります。現物を見るとフロント周りがゴツっとした感じはありますが、アルテッツァが求めた4ドアスポーツセダンのスタイリッシュなデザインを踏襲しながらストリートチックに味付け。

このガワだけでも筆者は満足度振り切れちゃってるんですけど、しかしそれだけではない・・・詳しくはページ下にて

LFAもそうであったように、カッコいいミニカーのプロポーションを求めたモデリングは一見の価値アリ。ドアハンドルの立体感を筆頭に、各部のモールドによるメリハリの利いたディテールアップや、程よい高さに仕上がったローダウンとストリート風味を強く引き出したスタイルを惜しみなく表現。

ただボンネット開閉ギミックを付けた影響かボンネットのバルジ部分がやたら盛り上がってて、これがフロント側が妙にゴツく感じさせるものかと。

モチーフとなったエアロを見た感じオプション設定の一つであるエレガントスポーツバージョンかと。フロント周りは特に肉厚な造りでマシンが低く見える仕上がりがウリ。ただしやっぱり正面から向き合うと現実のそれよりイカツく見える。リアにはトランクスポイラーとTRDのマフラーと思しきパーツが彩色済みで完備。ウィンドウにはデフォッガー表現も付いています。

ヘッドライトは奥にメッキ塗装やウインカーの彩色を交えながら透明度の高さを主張し、これをフロントフォグ、テール、リアフォグそれぞれ抜かりなく同格の処理を施す。フツーなら例えばどこかは差し色で済ませて妥協が出るところ、そのどれもが同じレベルで作られているがゆえにケタ違いのクオリティを引き出しています。

ボンネットの継ぎ目がさすがに目立つのは愛嬌ですけどね。

そのティティールを最大限に感じれるのはこのテールランプのカット線表現。ここまで超精密にカバー表面に入れ込んだアルテッツァのミニカーを少なくとも64スケールでお目にかかれた事は一度もありません。カット線の主張がかなり強く肝心のブレーキランプの存在が影に隠れてしまってますが、だとしてもこれだけの出来を目にして驚かないワケがない。

にしてもガワだけでこの情報量・・・

・・・・ヤバすぎる。

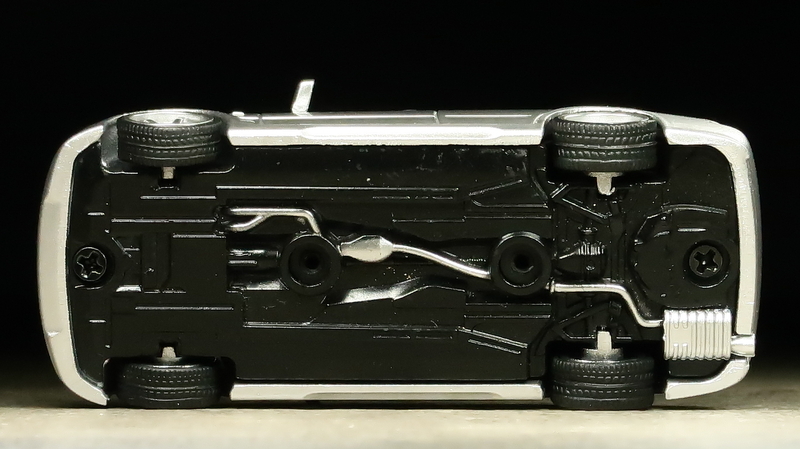

シャシ側から。ここもエキゾースト周りの塗分けが詳細に。

ホイールはTE37、その奥には赤く塗装も施されたちゃんと立体的に造型されたキャリパーにスリット&ドリルド加工付きローター。こちらもボディに負けないクオリティ・・・・なのは良いんだけど、なぜか6穴になってる?これは結構気になるところ。

ところでスポークの反り返り具合もモダンチック。しかもリムの深さは前後で若干違うのも拘り要素の一つ。フェンダーのツラギリギリを攻めた絶妙なバランスがスゴいです。

ダッシュボード周りの造りも細かく、更にサンルーフ装備。コレ付いてるアルテッツァのミニカーってそうそう無かった気が。ちなみにメーター周りの表現はありません。

真打はエンジンルームにあり

真骨頂、エンジンルーム。縦置き3Sのヘッドカバーはじめ、補器類などに塗分けを盛るだけ盛って更に立体的に作られたディティールは驚愕の一言。これを見たら、このためにボンネットが膨れ気味になるのも致し方なしと納得出来るかも。

それにしてもこのクオリティ、何も言わずに写真見せたらヘタすると18スケールとかと思いかねない・・・ってのはさすがに大げさ?

どっちにしてもマジでこれはえげつないです

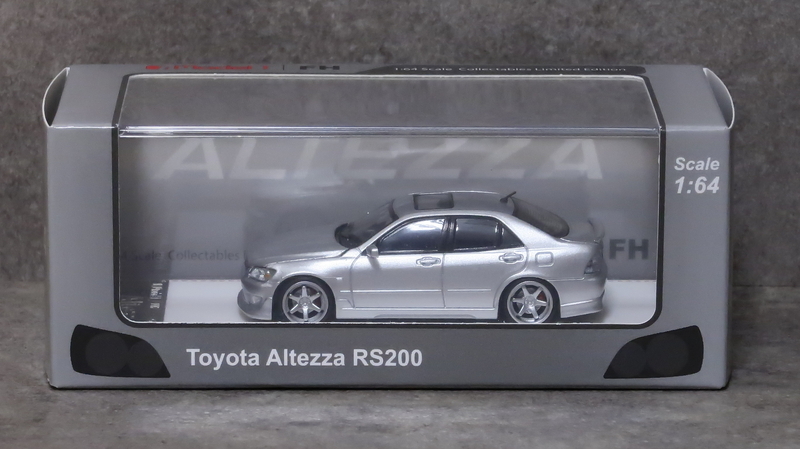

外箱はこちら。箱のデザインもテッツァのライトを取り入れていたり。

通常価格は5280円(税込)。

理想像を体現したアルテッツァが、ここにある

純正オプションエアロを巧みに再現し、理想のプロポーションをひた求め、そして完全なる一体感をモデルに集約。

同時にこの上何を求めるかとばかりに、至る所に盛り込まれたディティールの数々。それは単に見た目だけでなく内部もしかり。それこそエンジンルームの造り込みは、まるで18スケールでやるような事を平然と64スケールでやってのけてしまう。そのあまりの情報量に、もはや目が回ってしまいそうまである。

ホントに惜しむらくはホイールのナット穴ですが、これはカラバリで黒ホイールになった仕様もあるので、それなら違和感の軽減も出来るかもしれません。

更に注目すべきは、これだけのクオリティを有しながら実はコストパフォーマンスも優れもの。INNOやTarmacの高いシリーズと大体同じくらいか、車種によってはそれ以下の値段で手に入るんだから尚のことヤバいってワケ。

そんな着実に64スケールの新たなスタンダードを歩みゆく、Model1とFocal Horizonのタッグチーム。こうなってくると筆者個人としては、どれでも良いからこのメーカーの造るランエボを一度見てみたいところ。果たしてどんなクオリティでモデルとするのか―――そんな密かなリクエストを最後に残し、この記事を締めくくろうと思います。

今日のインプレは以上です、最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回の記事も読みに来てくださると嬉しいです。

このミニカーと関連しているかもしれない記事はコチラ

それでは、また。